নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, এটা আমাদের কবিতাযাপনের কাল।

মানে যে সময়ে আমরা কবিতা লিখতে চাই, অথবা কবিতা পড়তে চাই। কবিতা না হোক - নিদেনপক্ষে কিছু লিখতে পড়তে চাই, সেই সময়টাই কেমন যেন ঘোরালো ঘোলাটে। যেন পানিবন্দী ব্যাঙ লাফাচ্ছে সদ্য বৃষ্টিতে জমে ওঠা ক্ষুদে-ডোবায়।

ঘোলাটে থেকে ভোলাটে হচ্ছে কাদামাখা ব্যাঙের পারিপার্শ্ব।

আমরা তেমনই ব্যাঙ, আমরা তেমনই কীটস্য কীট।

ধরে নিতে পারি এই রকম ব্যাঙের জন্যে কোন রাজকন্যার চুম্বন নেই, নেই অলীক-বিবর্তনে রাজপুত্র হয়ে ওঠা। আমরা সেই প্রতারিত যুগের মানুষ। আমাদের মেটামরফোসিসও হবে না! আমাদের অনেক কিছুই কথা দিয়েছিলেন অনেকে, তাই আশার ফুলকো ফুলিয়ে ব্যাঙের মতো বসে আছি আমি সেই সব মণ্ডুকের দলে। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যখন আমি বলবো যে কিছুই এখন নিত্য নেই।

ঐ যে বলছি কবিতাযাপনের কাল, সেখানে অকালের মতো জমাট বাঁধছে শ্রুতিহীনতা (আমরা কিছু শুনেও না শোনাকে এটা বলি)। এবং ইন্দ্রিয়ের আবেশে দৃষ্টিহীন দেখছি দালানের হেলে পড়া ডোবার ভেতরে। ছাইসুলভ দালান ডোবার কাদার সাথে মিশে গড়ে তুলছে কলয়েড নগর।

বাকস্বাধীনতার দরকার মানুষের নেই, সেটা অনুপার্জিতই থাকবে। বরং তার আছে চিন্তাস্বাধীনতা, এবং তার মুক্তি কেবল সেই পথে। - এই গূঢ় সত্যটা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ মনে হচ্ছে, তাই এর প্রমাণ দিতে পারবো না। বলে হেসে ফেললাম নিরুপায় অমায়িক আমি, দার্শনিকদের খড়বিচালি চাবাই মাঝে মাঝে, জাবর কাটার মতো।

স্যরি, আমি ব্যাঙ হতে পারবো না। কারণ দেখুন, ধীরে ধীরে আমি গরু হয়ে উঠছি। জাবর কাটছি চর্বিত কবিতা, গলিত দর্শন, নাগরিকের লক্ষ্য ও সাফল্যের সূত্রটি ধীরে ধীরে আমর খড়ের সাথে চিটাগুড়ের মতো মিশিয়ে দিচ্ছে প্রভু-সামন্ত। আমার চোখ আরামে বুঁজে আসছে, ছায়াশীতল ঘুম এসে চারপেয়ে হাঁটুগুলো নরোম করে দিচ্ছে। আঃ! সুপ্ত-মনন।

মানে যে সময়ে আমরা কবিতা লিখতে চাই, অথবা কবিতা পড়তে চাই। কবিতা না হোক - নিদেনপক্ষে কিছু লিখতে পড়তে চাই, সেই সময়টাই কেমন যেন ঘোরালো ঘোলাটে। যেন পানিবন্দী ব্যাঙ লাফাচ্ছে সদ্য বৃষ্টিতে জমে ওঠা ক্ষুদে-ডোবায়।

ঘোলাটে থেকে ভোলাটে হচ্ছে কাদামাখা ব্যাঙের পারিপার্শ্ব।

আমরা তেমনই ব্যাঙ, আমরা তেমনই কীটস্য কীট।

ধরে নিতে পারি এই রকম ব্যাঙের জন্যে কোন রাজকন্যার চুম্বন নেই, নেই অলীক-বিবর্তনে রাজপুত্র হয়ে ওঠা। আমরা সেই প্রতারিত যুগের মানুষ। আমাদের মেটামরফোসিসও হবে না! আমাদের অনেক কিছুই কথা দিয়েছিলেন অনেকে, তাই আশার ফুলকো ফুলিয়ে ব্যাঙের মতো বসে আছি আমি সেই সব মণ্ডুকের দলে। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যখন আমি বলবো যে কিছুই এখন নিত্য নেই।

ঐ যে বলছি কবিতাযাপনের কাল, সেখানে অকালের মতো জমাট বাঁধছে শ্রুতিহীনতা (আমরা কিছু শুনেও না শোনাকে এটা বলি)। এবং ইন্দ্রিয়ের আবেশে দৃষ্টিহীন দেখছি দালানের হেলে পড়া ডোবার ভেতরে। ছাইসুলভ দালান ডোবার কাদার সাথে মিশে গড়ে তুলছে কলয়েড নগর।

বাকস্বাধীনতার দরকার মানুষের নেই, সেটা অনুপার্জিতই থাকবে। বরং তার আছে চিন্তাস্বাধীনতা, এবং তার মুক্তি কেবল সেই পথে। - এই গূঢ় সত্যটা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ মনে হচ্ছে, তাই এর প্রমাণ দিতে পারবো না। বলে হেসে ফেললাম নিরুপায় অমায়িক আমি, দার্শনিকদের খড়বিচালি চাবাই মাঝে মাঝে, জাবর কাটার মতো।

স্যরি, আমি ব্যাঙ হতে পারবো না। কারণ দেখুন, ধীরে ধীরে আমি গরু হয়ে উঠছি। জাবর কাটছি চর্বিত কবিতা, গলিত দর্শন, নাগরিকের লক্ষ্য ও সাফল্যের সূত্রটি ধীরে ধীরে আমর খড়ের সাথে চিটাগুড়ের মতো মিশিয়ে দিচ্ছে প্রভু-সামন্ত। আমার চোখ আরামে বুঁজে আসছে, ছায়াশীতল ঘুম এসে চারপেয়ে হাঁটুগুলো নরোম করে দিচ্ছে। আঃ! সুপ্ত-মনন।

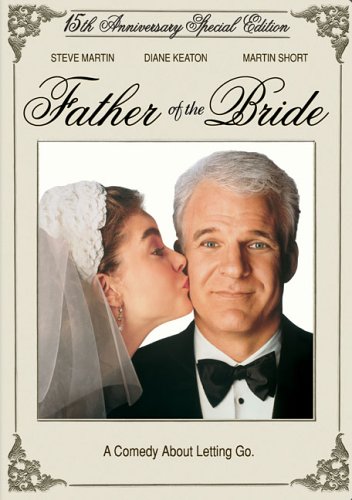

) ছবি এইটা! হা হা হা!

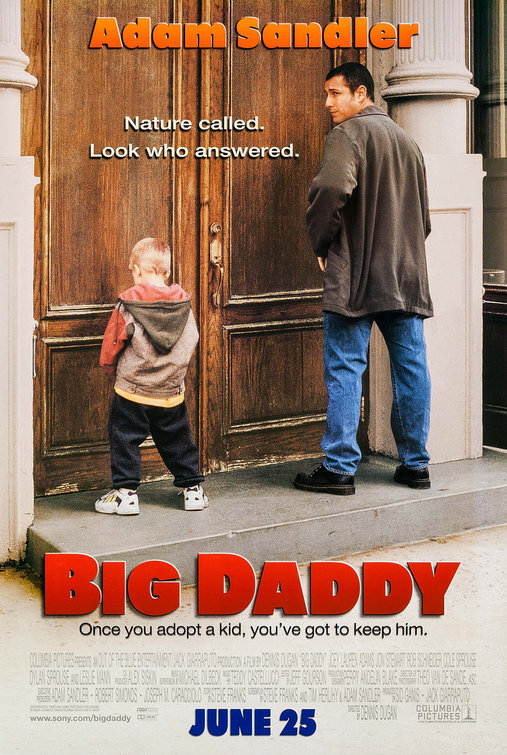

) ছবি এইটা! হা হা হা!